منتدى للمفكرين والمفكرات ومقلاتهم وآرآئهم في الفلسفة والعلم

التوازن بين المحسوس و المتعالي : قراءة في فلسفة الدكتور هاشم نصار

حياة صالحي

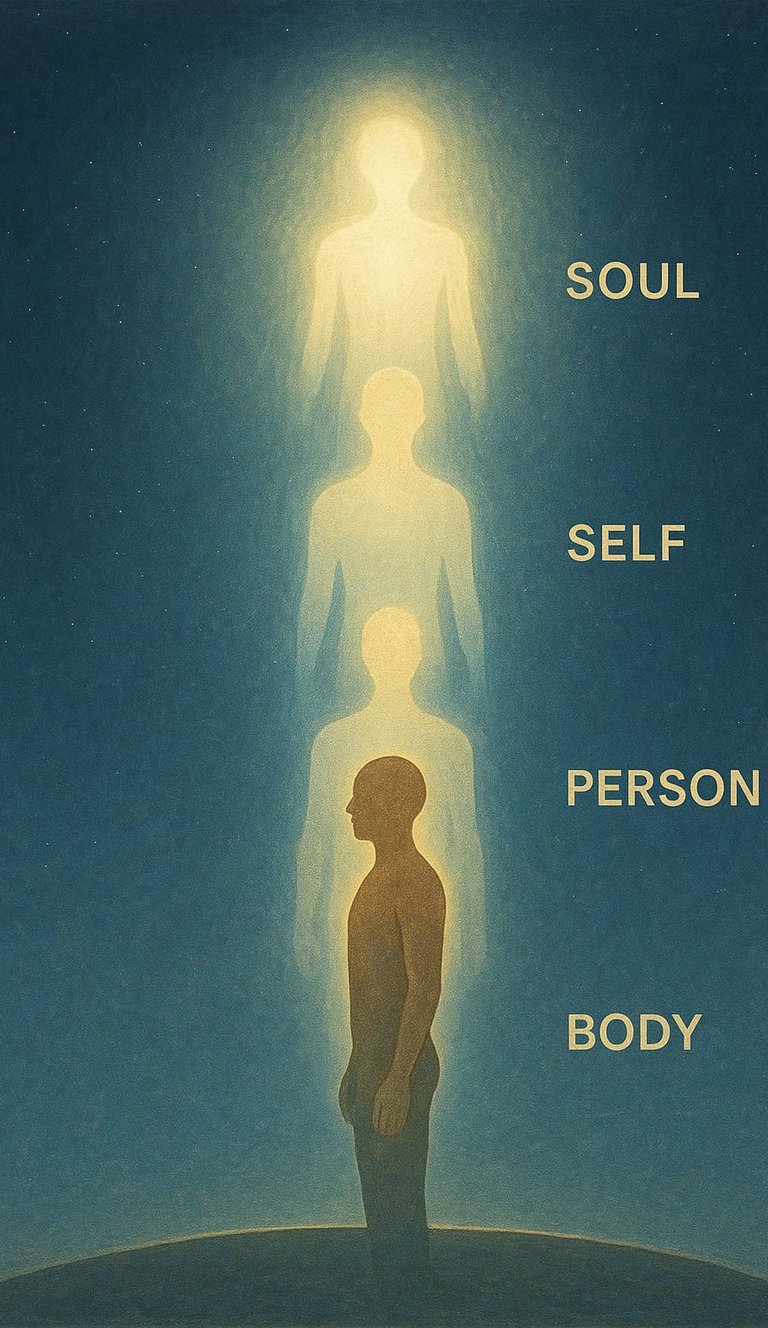

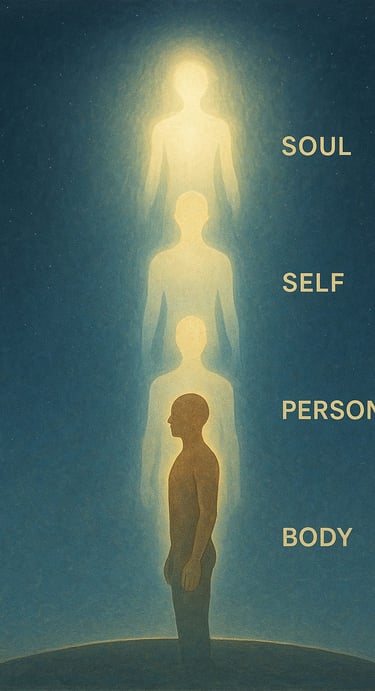

في فلسفة الدكتور هاشم نصار، لا يبدأ الوعي من الفكر، بل من الرؤية. فالرؤية، كما يقول، هي انبثاق الحقيقة من صميم التجربة الإنسانية حين يتوحّد الظاهر والباطن، التشخيص والتجريد، الجسد والروح. إنها ليست فلسفة للتنظير، بل منهج للوجود، يقترح على الإنسان أن يرى نفسه والعالم من خلال جدلية الحضور والغياب، الصورة والمعنى، الحرف والمقصد، ليتحرر من أسر الشكل دون أن يهجره، وليصعد من الملموس إلى المتعالي دون أن يتنكر للأرض التي منها وُلد.

التشخيص عند نصار هو اللغة التي تتحدث بها الحياة في مستواها الأول، في جسد الإنسان، في طعامه، في علاقاته، في التاريخ والمجتمع. هو الوجود كما نعيشه، لا كما نتخيله. أما التجريد، فهو الوجه الآخر للوعي، هو تلك القدرة على النظر من فوق الزمن، على رؤية الوحدة في تعدد الصور، وعلى إدراك أن كل شكل ما هو إلا قناع مؤقت لجوهرٍ لا يتغير. ومن هنا، تصبح فلسفة التشخيص والتجريد ليست مجرد ثنائية معرفية، بل حركة أبدية للوعي الإنساني بين العالمين: عالم المادة وعالم المعنى.

يقول نصار إن “الإنسان لا يُختزل في الجسد، كما أن الروح لا تُدرك إلا عبر الجسد”. في هذا القول تختصر فلسفته كل جدل الفلاسفة من قبل: الإنسان ليس روحًا تحلّ في جسد، ولا جسدًا تُضاف إليه روح، بل هو كائن متكامل، يُشخَّص ليُجرّد، ويُجرّد ليُشخَّص من جديد. في كل تجربة يعيشها الإنسان، في كل شعور أو فكرة أو خطأ، هناك تشخيص يُثبت الوجود، وتجريد يُبرّر المعنى. ومن هذا التفاعل تنشأ “الحياة الواعية” كما يسميها نصار، أي تلك التي تدرك ما وراء الحدث دون أن تفرّ منه، وتعيش الزمن دون أن تستعبده.

وحين يقترب نصار من الدين، لا يراه مؤسسة جامدة ولا طقوسًا شكلية، بل يرى فيه أعظم تجلٍّ للتشخيص والتجريد في التاريخ الإنساني. فالدين، كما يشرحه، هو التشخيص الأعظم للمعنى في صورة كلمة، في وحيٍ تجسّد في نص، ثم أطلق رحلته نحو التجريد في فهم الإنسان له عبر الأزمنة. النص الديني هو خطاب مزدوج: ظاهرٌ يخاطب الحواس، وباطنٌ يوقظ الروح. حين يتوقف العقل عند الظاهر فقط، يموت الخطاب في شكله، وحين يهيم في الباطن دون أرض، يتحول إلى سرابٍ بلا جذور. وحده التوازن بين التشخيص والتجريد يجعل من الدين طريقًا حيًّا للإنسان، لا سجنًا فكريًا ولا حلمًا غامضًا.

أما في العلم والفكر، فإن الدكتور نصار لا يفصل بين التجربة والمبدأ، بين المعادلة والغاية. فالعلم عنده تشخيصٌ للكون، لكنه يظل ناقصًا ما لم يُكمله التجريد الذي يمنحه المعنى. العلم يصف، أما الفلسفة فتفهم، والفهم لا يتم إلا حين تتلاقى الدقة التجريبية مع البصيرة الوجودية. ولهذا يربط نصار دائمًا بين العلم والروح، لأن المعرفة التي لا تعي ذاتها تتحول إلى أداة، والمعرفة التي تنفصل عن التجربة تتحول إلى خيال.

وفي فلسفة الأبعاد السبعة التي يربطها نصار بفكرته الكبرى، نجد الامتداد الكوني لفلسفة التشخيص والتجريد. فكل بُعد هو مستوى من الوعي، يبدأ من التجربة الحسية وينتهي عند الإدراك الكوني، حيث تتوحد الروح مع الحقيقة. في هذا التصور، الإنسان ليس كائنًا عابرًا يعيش حياة واحدة، بل هو مسافر عبر أبعاد من الوعي، يحمل في كل بعدٍ شكلًا جديدًا من التشخيص، ويستعيد في كل عبورٍ مستوى أعمق من التجريد. بهذا المعنى، يصبح الموت استمرارًا للحياة، لا نهايتها، لأن الروح لا تفنى بل تتبدل، كما تتبدل الصورة حين تنعكس في مرآة أخرى.

يعلّمنا نصار أن فلسفة التشخيص والتجريد ليست دعوة للهروب من الواقع، بل دعوة لرؤيته كما هو، ولكن بعيون مفتوحة على المعنى. الإنسان حين ينغمس في التفاصيل دون أن يرى الكل، يضيع في الزمن، وحين يحلّق في التجريد دون أن يلمس الأرض، يفقد اتصاله بالحياة. وحده من يجمع بين الأرض والسماء في وعيه يستطيع أن يعيش التوازن الحقيقي. هذا هو سرّ الإنسان كما يراه نصار: كائنٌ يجمع المتناقضات دون أن يلغيها، ويعيش في العالم دون أن يُختزل فيه.

في النهاية، فلسفة التشخيص والتجريد هي مشروع إنساني شامل، يعيد للوجود معناه وللحياة عمقها. إنها فلسفة لا تنفصل عن التجربة اليومية، لكنها ترفعها إلى مرتبة الإدراك الكوني. هي تذكير دائم بأن كل ما نراه ليس سوى مظهرٍ من جوهرٍ أعمق، وأن الإنسان، في كل ما يفعله، إنما يبحث عن وجهه الحقيقي، ذلك الوجه الذي لا يُرى بالعين، بل يُدرك بالبصيرة.---

تمهيد(1): الاستشارة الفلسفية

التعريف

الاستشارة الفلسفية هي ممارسة حديثة تقوم على توظيف الفكر الفلسفي ومناهج التفكر النقدي والحوار التأملي لمساعدة الأفراد على فهم مشكلاتهم الفكرية والوجودية، وتحسين جودة تفكيرهم وحياتهم.

هي ليست علاجًا نفسيًا بالمعنى الطبي، بل عملية حوارية تهدف إلى تحرير الإنسان من التناقضات الفكرية، والارتباك القيمي، والاغتراب الوجودي، من خلال إعادة بناء منظومته المعرفية والفكرية على أسس عقلانية وواعية.

نبذة عن الاستشارة الفلسفية

نشأت الاستشارة الفلسفية كمجال مستقل في أواخر القرن العشرين، على يد الفيلسوف الألماني جيرد آشنباخ (Gerd Achenbach) الذي أسّس أول عيادة فلسفية عام 1981 في ألمانيا، مؤكدًا أن الفلسفة ليست حكرًا على الأكاديميا، بل هي فنّ للعيش وممارسة للحكمة.

منذ ذلك الحين، تطورت الاستشارة الفلسفية لتصبح حركة عالمية تُمارَس في أوروبا، وأمريكا، والشرق، وتتنوع مدارسها بين النهج السقراطي الحواري، والتحليل المفهومي، والاستنارة الوجودية، والتحرير السلوكي العقلي. وتقوم فلسفة الاستشارة على قناعة أساسية تقول: "إن أغلب معاناة الإنسان لا تنبع من المرض، بل من سوء التفكير وسوء الفهم."

ولذلك، تسعى الاستشارة الفلسفية إلى تمكين الإنسان من التفكير في تفكيره، أي وعيه بمصادر أفكاره ومعتقداته، وكيفية تأثيرها في قراراته وسلوكه.

يعمل المستشار الفلسفي على تفكيك بنية المعتقدات والتصورات الذهنية لدى المستفيد، بأسلوب حواري تأملي يهدف إلى إحداث تحول داخلي.

ولا يقدّم المستشار أجوبة جاهزة، بل يرافق العميل في رحلة تساؤل وتبصّر ذاتي، تساعده على رؤية ذاته والعالم بوضوح أكبر. وتشمل موضوعات الاستشارة الفلسفية مجالات واسعة، مثل:

أزمة المعنى والهوية.

التوتر بين القيم والممارسة.

الحيرة الوجودية أمام الموت أو الحرية أو المسؤولية.

الصراعات الفكرية والدينية والأخلاقية.

إدارة الأفكار والمشاعر والسلوك وفق رؤية عقلانية ووجودية متوازنة.

خاتمة

الاستشارة الفلسفية هي جسر بين الحكمة القديمة والإنسان المعاصر، تُعيد للفلسفة دورها الطبيعي كفنّ للعيش بوعي، وتُعيد للإنسان قدرته على التفكير الحر والمسؤول.

إنها ليست تعليمًا للفلسفة، بل عيشٌ فلسفيٌّ للحياة.

"الفلسفة لا تعطيك أجوبة، بل تفتح لك الأسئلة التي تقودك إلى ذاتك."

تمهيد (2): فلسفة التشخيص والتجريد عند الدكتور هاشم نصار

مدخل عام في فلسفة التشخيص والتجريد

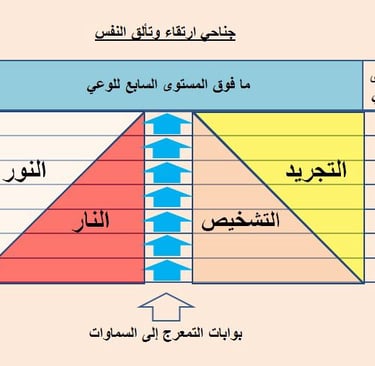

تُعدّ فلسفة التشخيص والتجريد من أبرز الإسهامات الفكرية الأصيلة في المشهد العربي المعاصر. صاغها الدكتور هاشم نصّار عبر سلسلة حلقات وحوارات في برنامجه (الأبعاد السبعة حوار وأسرار)، لتشكّل جسراً متينًا بين الوعي الفلسفي، التأمل الديني، والتحليل العلمي للإنسان والوجود. وتعتمد فلسفة التشخيص والتجريد على ثنائية جوهرية:

أولًا: التشخيص، عالم الصورة، الظاهر، القوانين، السلوكيات، التنظيم الاجتماعي، والتجسيد الواقعي.

ثانيًا: التجريد، عالم القيم، الروح، المعنى، المقاصد العليا، اللغة في بعدها الرمزي، والإنسان في جوهره الأخلاقي.

هذه الثنائية ليست تضادًا، بل تكامُلٌ يبيّن أن الحقيقة الإنسانية والدينية لا تُختزَل في صورة منفصلة أو قيمة مستقلة، بل في التفاعل الديناميكي بينهما.

المحاور الأساسية لفلسفة التشخيص والتجريد

أولا: في الدين والقرآن

التشخيص يظهر في ظاهر الخطاب القرآني: آيات، أحكام، صور حسية يُدركها الإنسان.

التجريد يتجلى في مقاصد الوحي: الرحمة، العدل، الحرية، المساواة، الكرامة.

القرآن يتحرك بين الحرف والمعنى، بين الأمر والنور. الأحكام قابلة للقراءة التاريخية والاجتماعية دون أن تفقد بعدها المقاصدي الأزلي.

ثانيا: الإنسان والوجود

الإنسان مُشخّص في بُعده الأول: جسد، غرائز، حاجات، وجود بيولوجي.

الإنسان مُجرّد في بُعده الثاني: روح، قيم، معنى، أخلاق.

هذا التفريق يوضح العلاقة بين البشرية (المحدودة بالحواس والجسد) والإنسانية (المفتوحة على القيم والروح).

يقدّم الدكتور هاشم مفهومين مركزيين يشكّلان نواة هذا التحوّل: الفؤاد والقلب، باعتبارهما أداتين معرفيتين مستقلتين من حيث الطبيعة والمجال:

أما الفؤاد بوصفه وحدة المعالجة الحِسيّة، فهو الأداة المعرفية الحسية الواعية، التي تتعامل مع الظواهر المادية وتُنتج معرفة علمية قابلة للرصد والتحقق، أي أنه أداة العلم التجريبي.

أما القلب، بوصفه وحدة المعالجة التجريديّة، فهو الأداة المعرفية التجريدية المتعالية، التي تتجاوز نطاق الحس والعقل الأداتي، نحو معرفة حدسية عميقة تتصل بما وراء الظواهر، أي أنه أداة المعرفة الماورائية أو الوجودية.

ثالثا: في التشريع والقانون.

التشخيص يظهر في القوانين واللوائح التي تضبط السلوك الإنساني.

التجريد يظهر في غايات هذه القوانين: تحقيق العدل، حماية الإنسان، ترسيخ الرحمة.

الشريعة تُقرأ كصورة حكم وروح مقصد؛ واختلال التوازن يحوّل الدين إلى جمود أو فوضى.

رابعا: في اللغة والخطاب

اللغة في جانبها الأول مُشخّصة: ألفاظ، تراكيب، نحو وصرف.

وفي جانبها الثاني مُجرّدة: معانٍ، رموز، دلالات، إيحاءات.

الخطاب الديني والإنساني لا يُفهم إلا بجمع اللفظ والمعنى، البيان الظاهري والدلالة العميقة.

هذا يفسّر سر خلود النص القرآني: قابليته للحركة بين التشخيص والتجريد.

خامسا: في الإرادة والحرية

الإرادة مشخّصة: قرارات محدودة بزمان ومكان. لكنها مُجرّدة: نزوع إلى الحرية، بحث عن معنى، اختيار بين الخير والشر.

الإرادة مشروع يربط الإنسان بقوانين الكون من جهة، وبالقيم المطلقة من جهة أخرى.

سادسا: في الأبعاد السبعة وتعدد الحيوات.

فلسفة التشخيص والتجريد اندمجت مع مشروع الأبعاد السبعة: تصور متعدد الطبقات للوجود والوعي.

الإنسان لا يعيش حياة واحدة مغلقة، بل خبرات متراكمة (تعدد الحيوات) تشكّل نسيجًا بين التجسد والتجريد.

التشخيص هو التجربة الملموسة للحياة اليومية، والتجريد هو تراكم المعنى العابر للزمن.

خاتمة

فلسفة التشخيص والتجريد تمثّل محاولة أصيلة لإعادة بناء الجسور بين الدين والفلسفة والعلم والمجتمع. إنها مشروع لفهم الإنسان ككائن مزدوج: مُشخّص في جسده وتاريخه، مُجرّد في روحه وقيمه، مقدّمًا إطارًا شاملًا لتجاوز الثنائيات العالقة (دين/علم، ظاهر/باطن، جسد/نفس) نحو وحدة متوازنة.

أولًا: الإطار العام لتوظيف الفلسفة في الاستشارة

فلسفة التشخيص والتجريد لا تُقدَّم كنظام معرفي نظري، بل كمنهج تفاعلي توازني بين مستويين من الوعي عند الإنسان:

التشخيص: التعامل مع الواقع الظاهر المادي المُشخّص: السلوك، الموقف، الصورة الحسية، المعاملات الإنسانية.

التجريد: الغوص في المعنى، القيمة، الغاية، الدافع الباطن، المقصد الروحي.

في الاستشارة الفلسفية، يصبح عمل المستشار هو تنشيط حركة الوعي بين المستويين: من الصورة إلى المعنى، ومن المعنى إلى الصورة. أي أن المستشار لا يكتفي بوصف المشكلة (تشخيص)، بل يساعد المسترشد على إدراك رمزيتها ودلالتها (تجريد). وهذه المنهجية تركيب ثنائي يساهم في إيجاد حل جوهري للمشكلات التي تعتري الإنسان في التجربة الوجودية الحياتية، لا من خلال التجربة الحسية وحدها، بل وأيضا ومن خلال المعنى التجريدي الذي يضفى على التجربة الحسية، وبالتالي تفهم التجربة الإنسانية فهما ابستيمولوجيا وانطولوجيا واكسولوجيا أعمق وأنضج.

ثانيًا: خطوات تطبيق المنهج في الجلسة الاستشارية

1. المرحلة الأولى: التشخيص الواقعي (الجانب التشخيصي للتجربة)

ترشد أن يصف ما يعيشه كما هو:

ما الحدث؟

ما السلوك؟

ما اللغة التي يستخدمها؟

ما الانفعالات المرافقة؟

ما الاحساسات التي عاينها؟

وهنا يتم جمع البيانات الحسية لتحديد الجانب المعرفي الحسي التشخيصي لتجربة العميل. وبالتالي يعمل المستشار كمفسّر للظاهر، محلل للّغة والصورة والسلوك والاحساسات.

الغاية: الإمساك بشكل المشكلة من الخارج، دون تأويلها بعد. أي إطارها المعرفي الحسي التشخيصي فقط.

أداة عملية:

صف لي ما يحدث دون أن تشرح سببه.

ما الذي تراه؟

ما الذي تسمعه في داخلك؟

2. المرحلة الثانية: التجريد المعنوي (الجانب التجريدي)

بعد تثبيت الصورة، يُنتقل إلى التنقيب في ما وراءها، وما هي المعاني المجردة التي أضيفت على التجربة المادية الحسية التشخيصية، والبحث عن العلاقات بين المعنى التجريدي والتجربة الحسية التشخيصية. ونطرح مجموعة من الأسئلة:

ما القيمة التي جُرحت فيك؟

ما المعنى الذي افتقدته؟

ما الغاية التي تبحث عنها من خلال هذا الموقف؟

الغاية: تحويل الانفعال أو السلوك إلى رمز دالّ على حاجة وجودية أو قيمة مفقودة. وبمعنى آخر، ربط التجربة بالمعنى التجريدي لها. وهنا يتشكل إطار المعرفة النهائية لتجربة العميل، بجانبيها: التشخيصي والتجريدي. وعند الانتهاء نبدأ بمرحلة عملية التقييم، ومن ثم تصميم خطة علاج المشكلة بعد تحديد العنصار الأولية لتشكل التجربة بجانبيها، التشخيصي والتجريدي.

3. المرحلة الثالثة: التوازن بين التشخيص والتجريد

يقود المستشار المسترشد إلى التكامل بين الصورتين: لا يهرب إلى النفس فقط (تجريد مطلق بلا واقعية).

ولا ينغمس في الصورة فقط (تشخيص سطحي بلا معنى).

الغاية: تكوين معرفة واعية ومتوازنة، بحيث يرى الحدث في بعديه: التشخيصي والتجريدي.

أداة عملية:

كيف يمكن أن تعبّر عن قيمتك من خلال هذا الفعل الواقعي؟

ما الصورة الجديدة التي يمكن أن تجسّد بها المعنى الذي اكتشفته؟

ثالثًا: المنهج كأداة وعي مزدوج.

في جوهره، منهج التشخيص والتجريد يساعد المسترشد على امتلاك عينين داخليتين:

عين تشخيصية: تلاحظ الواقع بلا إنكار.

عين تجريدية: تراه في ضوء الحكمة والمعنى.

عندما تتكامل العينان، يولد ما يسميه الدكتور هاشم الرؤية الفؤادية، أي رؤية المعنى من خلال الصورة، ورؤية الصورة كجسدٍ للمعنى. وهذا بالضبط ما يحتاجه العمل الاستشاري الفلسفي: تحرير الإنسان من الرؤية الأحادية (المادية أو الروحية) ليصل إلى وعي متكامل.

رابعًا: النتائج التحولية في جلسة الاستشارة

تحول من ردّ الفعل إلى الوعي بالمعنى.

انتقال من الحيرة إلى البصيرة.

إعادة بناء العلاقة بين الذات والعالم على أساس التوازن.

تأسيس فهم جديد للحرية والإرادة كقوة واعية وليست اندفاعًا.

نقل المسترشد من التجزئة إلى الوحدة الوجودية (بين الجسد والنفس، بين الفعل والعمل، بين الأنا والكل)

خامسًا: النموذج العملي:

يمكن صياغة جلسة الاستشارة وفق هذا التسلسل:

التشخيص= وصف الواقع.

التحليل الفؤادي= إدراك الدلالة الحسية.

التجريد= اكتشاف القيمة أو الفكرة الكامنة.

إعادة التجسيد = تحويل الفهم إلى سلوك أو قرار متوازن.

النتيجة: من صورة بلا معنى إلى معنى متجسد.

سادسًا: خلاصة فلسفية

منهج التشخيص والتجريد في الاستشارة الفلسفية هو: فنّ تحويل الوعي من الإدراك السطحي إلى الرؤية الكلية، ومن التشتت بين الظاهر والباطن إلى انسجام بين الجسد والنفس، بين الإنسان والله، بين الفكر والعمل. بهذا يصبح المستشار الفلسفي ليس معالجًا، بل مرافقًا في رحلة وعي، يستنطق الوجود داخل التجربة الإنسانية اليومية.

فلسفة التشخيص والتجريد كأداة منهجية في جلسات الاستشارة الفلسفية 2

بقلم عصام أبو سنينة - مستشار الفلسفة الإكلينيكية

فلسفة التشخيص والتجريد كأداة منهجية في جلسات الاستشارة الفلسفية 1

بقلم عصام أبو سنينة - مستشار الفلسفة الإكلينيكية

ان الناظر في مسيرة التقدم العلمي وما قدمه العقل البشري من إكتشافات واختراعات (والاختراع هو في أصله إكتشاف لقوانين الطبيعة التي أودعها الله في الكون) منذ الفأس الحجري في التاريخ القديم إلى فيزياء الكم حديثاً، يبصر أثر تلك الإكتشافات على تقدم الإنسان وازدهار الفكر على مر التاريخ. إكتشاف المصباح الكهربائي أنار العالم والمبرقة اختصرت الجهد والوقت والهاتف كذلك. والذرة والبنسلين والمطبعة والعجلة والجينات والبوصلة والسيارة والطائرة والكمبيوتر والإنترنت وصولاً إلى فجر الفيزياء الكمومية اليوم والتي تأتي تجاربها بنتائج تفوق الخيال! وعندما اخترع غاليليو العدسة فُتحت آفاق جديدة في علم البصريات فأصبحنا نبصر من أسرار الطبيعة ما لم نكن نبصره من قبل، المجهر مكنًا من رؤية أدق مكونات المادة، والتلسكوب مكنًا من إبصار أبعاد جديدة في فضاء الكون الواسع. الواقع والواضح أن نشاط العلوم قد توقف عند حدود المحسوس والملموس والمرئي في الطبيعة (المادية) وعجز الوعي الإنساني عن اختراق "الجدار" إلى ما وراء الطبيعة، وبقي هذا الأفق المجهول متخفياً وراء "علم غائب" مما أتاح المجال واسعاً (بإسم العلم) للشعوذة والدجل والسحر لأن يملأ الفراغ وينشط ويترعرع في هذا المقام المفقود ! وأصبح "كل حزب بما لديهم فرحون"! أرى أن "فلسفة التشخيص والتجريد" للدكتور هاشم نصار تؤدي إلى انعطافة جوهرية في بوصلة نظرية المعرفة نحو ونقلة نوعية في الوعي الإنساني الباحث عن معنى للوجود والمستنبط من آيات خالق الوجود في القرآن الكريم، المصدر الأساسي للمعرفة، والوقوف على المقاصد التجريدية العميقة فيها كتوأمة متعالية ومكملة لعالم التشخيص الملموس. "سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق" وأرى أن في "اكتشاف" الجانب التجريدي في المعاني "عدسة" واعدة اكتشفها هاشم نصار وتعتبر أهم (معرفياً) من عدسة غاليليو، مع التقدير لكل من نفع الله بهم البشرية. وللاطلاع على مضمون فلسفة التشخيص والتجريد يمكن للقارئ الكريم الرجوع إلى موقع الأبعاد السبعة (7diamensions7) للدكتور هاشم نصار والاطلاع على أحد مقالات الأستاذ عصام أبو سنينة بهذا الصدد وهذه روابط إثنين منها: https://7dimensions7.com/articles_thinkers?id=23 https://7dimensions7.com/articles_thinkers?id=24 بقلم معتز قواس

إكتشاف العلاقة التكاملية للتجريد التوأم والمكمل الأهم للتشخيص..! بقلم معتز قواس

للتواصل مع الدتور هاشم نصار

+962790863307

sevendimensionspodcast@gmail.com

المنشورات على هذا الموقع تمت بواسطة فريق الإعداد والنشر لفلسفة التشخيص والتجريد